腐植とは何か ~2つの意味と、土にとっての大事な役割~

「腐植(ふしょく)」という言葉は農業の話をするなかでよく耳にされると思います。「腐植が多いから肥沃な土だ」とか「畑に腐植を入れると良い」などと言われますが、そもそも腐植とは何でしょうか。

皆さんは腐植という言葉で何をイメージするでしょうか。腐植と言えば土壌中の有機物のことだと考える人、泥炭のような暗灰色の物質をイメージする人など、人によって異なっていると感じます。

じつは、「腐植」という言葉には2つの意味があり、ここを混同すると土づくりのポイント(どの要素を改善していくのか)が曖昧になる恐れがあります。

まずはこの2つをハッキリ区別しておきましょう。

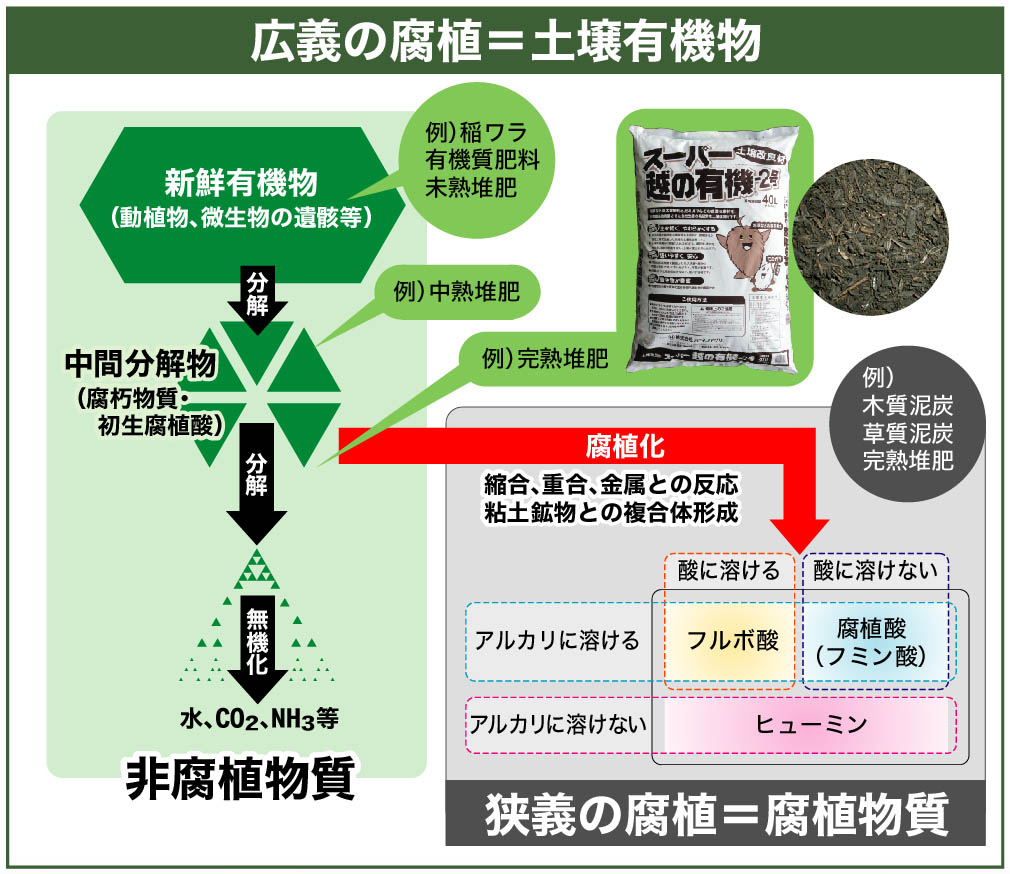

このページのトップの画像をご覧いただきながら、「腐植」という言葉の定義について整理したいと思います。

腐植の2つの意味

①広い意味での「腐植」=分解途中の有機物の総称

「土壌中に存在する有機物のうち、新鮮な植物遺体と微生物を除いたもの」「生きてはいないけれど、完全には分解されていない有機物」すべてをさします。

具体的には、植物の葉・根などの遺体、動物の遺体など、微生物によって分解されている途中の有機物、腐植物質(後述します)などで、その種類も量も膨大なものです。

土壌分析で「腐植含量〇〇%」と言われるときは、だいたいこの“広い意味の腐植”全体のことを指します。

②狭い意味の腐植=腐植物質(分解が難しい黒くて安定した物質)

上記の広い意味の腐植(動植物遺体や新鮮有機物)が分解されていくと、その一部はもうこれ以上分解できない“最終形”の物質に変化していきます。

変質し、金属や粘土物質と複雑に組み合わさって、泥炭のような暗色の物質を形成します。これが「腐植物質」です。

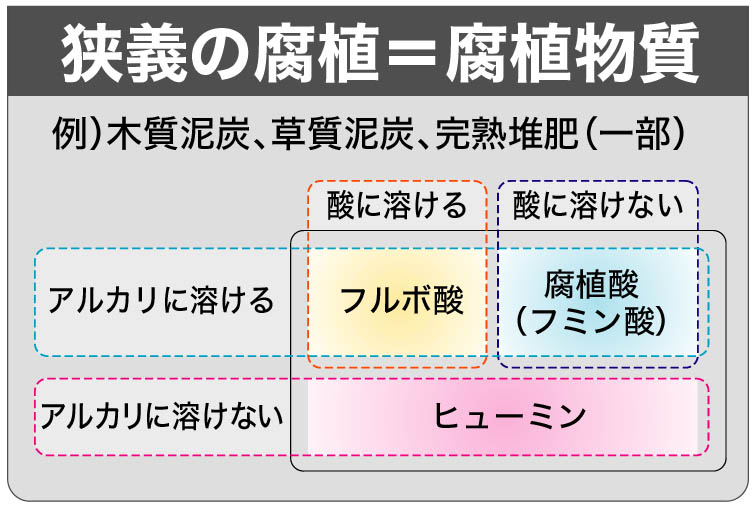

さらに腐植物質は性質(酸やアルカリに溶けるかどうか)によって3つに分類されます。

(1)ヒューミン・・・アルカリに溶けない

(2)フルボ酸・・・アルカリに溶け、酸に溶ける

(3)腐植酸(フミン酸)・・・アルカリに溶け、酸に溶けない

フルボ酸、腐植酸は植物根の生育を助ける働きがあることで知られています。

弊社ではこの腐植酸等に特殊加工を施し、水に溶ける状態にした「アクアフミン」シリーズを開発しました。

より詳しくは、当ブログの記事「水溶性腐植の可能性!~植物に対するメリット~」「水溶性腐植酸アクアフミン」商品ページをご覧ください。

いかがでしょうか。「腐植」という言葉がいろいろなところに出てくるのでちょっと混乱しますよね。ですが、土壌分析や技術資料を読み解く際に、これらの区別を知っていることはとても重要なことなのです。

たとえば、「腐植が〇〇%」といった話をするとき、上記のどれを指すのでしょうか。土壌中の腐植を分析するとき、全炭素の測定値から推定する方法がありますが、その場合は広い意味での「腐植」を指しています。

また土づくりでよく「腐植が大切」と言われますが、この場合は「腐植物質」や「腐植酸」を指していることが多いと思います。

なぜ腐植が大事なのか?—5つの恩恵

ここから先は、主に「②狭い意味の腐植=腐植物質」に関連したお話です。腐植の恩恵(ありがたみ)は本当にいろいろあって、土壌中に腐植が多いと植物の育つ環境が格段に良くなります。代表的な効果をまとめると以下のとおりです。

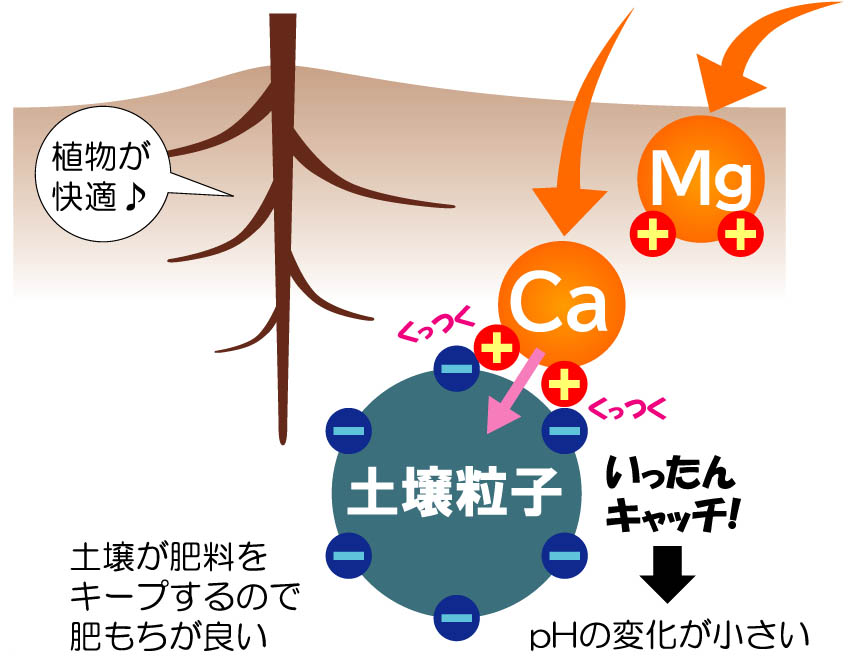

①土壌の“クッション力”が増える(緩衝能の向上)

土壌の緩衝能とは、土壌が様々な化学的変化を(クッションになって)受け止めてくれる能力のことです。

この能力はCEC(塩基置換容量)という数値で表現され、一般的に腐植の量が増えるとCECが高くなり、保肥力(肥料を蓄えるちから)が向上します。いっきに大量の肥料を与えると植物の生育に悪影響を及ぼす場合がありますが、CECが高い土壌はいったん肥料を受け止めて、徐々に放出することで植物の栄養吸収を助けます。

また、植物にとっては土壌のpH(酸度)は安定しているほうが良いのですが、腐植の多い土壌はpHが変動しにくくなり、植物がストレスを受けにくい安定した環境をつくります。

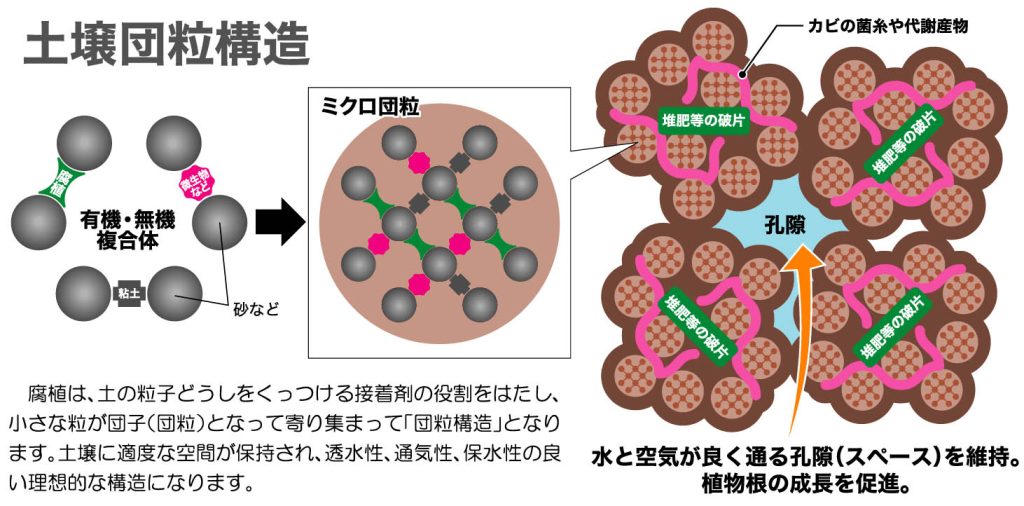

②フカフカの土をつくる(土壌団粒化の促進)

腐植物質や微生物が砂や粘土の微粒子をくっつけ、小さな粒が寄り集まって、団子のような粒子を形成することを「団粒構造」といいます。

団粒構造はフカフカで柔らかい土壌、通気性・水はけが良い状態をつくります。土壌の乾きすぎ・湿りすぎを防ぎ、植物の根が伸びやすくなります。腐植と微生物は土壌の物理性を支える重要な基盤だと言えます。

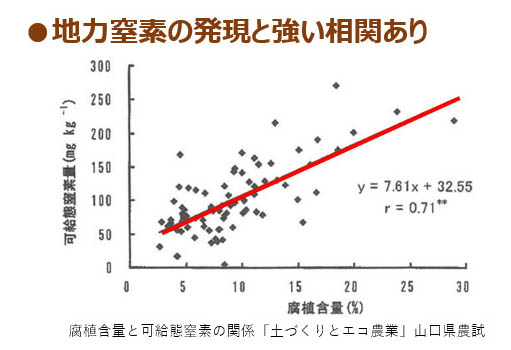

③地力窒素が増える(じわっと効く天然の肥料)

腐植が多い土は、土壌がゆっくりと窒素を供給する仕組みが強くなります。この窒素は地力窒素といい、土壌が有機物を分解する過程で蓄えたものです。化学肥料のような即効性はありませんが、作物に対してじわじわと栄養を与えてくれるありがたい存在です。

地温が高くなると地力窒素が発現し、土壌が蓄えた窒素が放出されます。このとき、作物の「栄養が欲しい!」タイミングと重なると理想的で、植物の要求に対して自動的に追肥する機能のようにはたらきます。

ただし、過剰な地力窒素が作物の品質・収量低下につながる場合もあるので注意が必要です。作物の種類ごとの“栄養の吸い方”(時期や量)との相性が重要です。例をあげると、秋冬ハクサイでは地力窒素の恩恵が大きく、バレイショではあまり関係がないそうです。

④根の成長促進

腐植物質に含まれる腐植酸(フミン酸)やフルボ酸は根の伸びを良くする効果があると言われています。

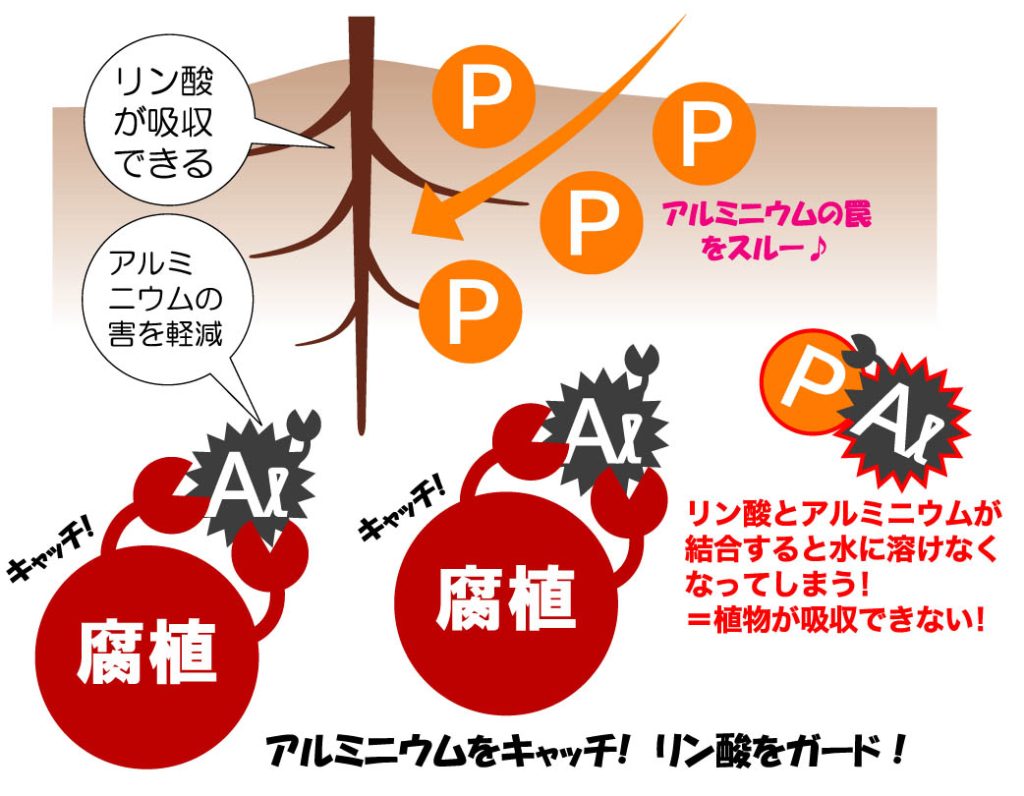

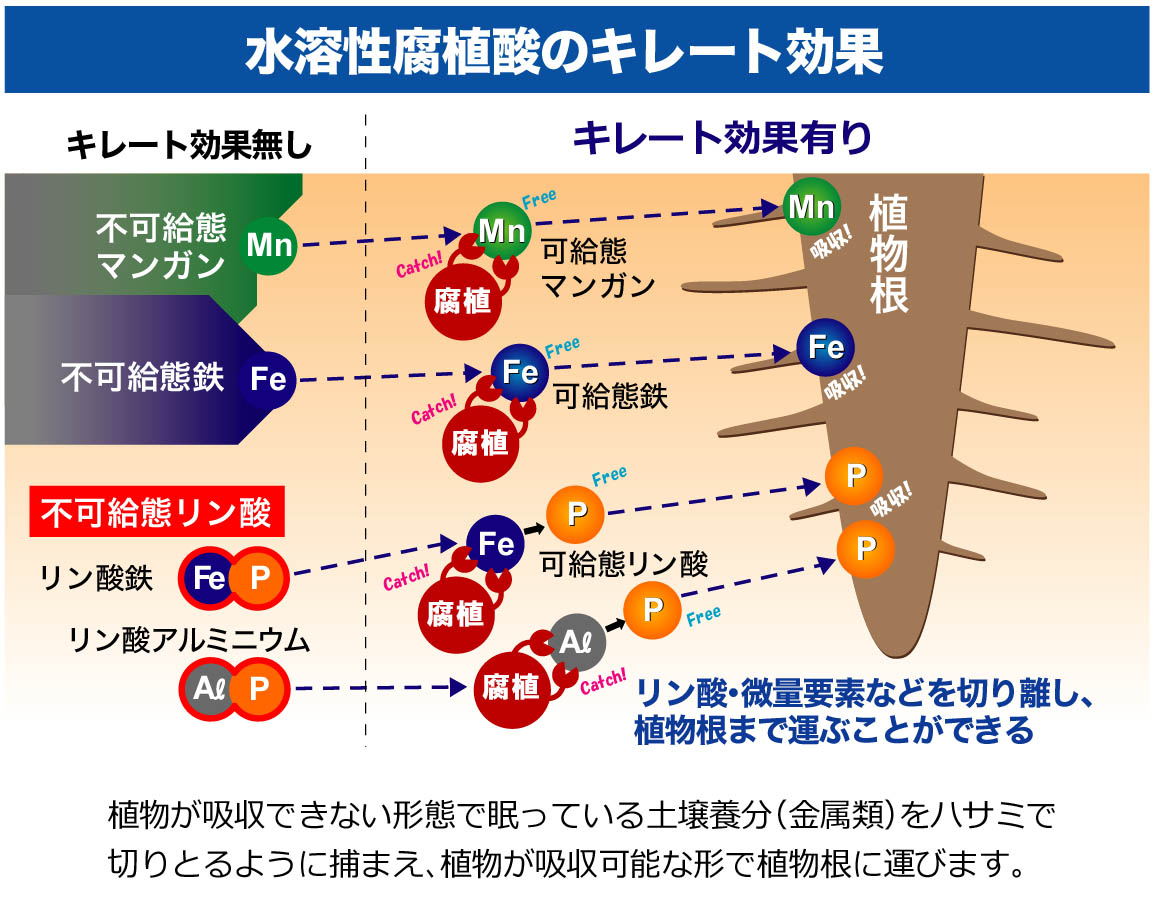

⑤リン酸・微量要素の吸収を助ける(キレート効果)

腐植酸やフルボ酸の一部は土壌中でキレート効果を示し、これによりリン酸や微量要素が吸収されやすい形になります。

キレート効果を簡単に言うと、有機物が金属イオン(固形物)を挟み込むように結合し、ふわふわと水に溶ける状態にする作用のことです。生物が両手のハサミでつかむ様子を連想することから、「蟹のハサミ」を意味する「chela」から「キレート」と名付けられました。

土壌中のリン酸や微量要素の一部は、鉄やアルミニウムと結合して固形物になっており、そのままでは植物が吸収することはできません。腐植酸やフルボ酸は土壌中のアルミニウムとキレート化合物を作り(つまり切り離し)、リン酸や微量要素を吸収しやすい「自由な」状態にします。つまり、肥料の効きが良くなります。(キレート効果と水溶性腐植については、当ブログの「水溶性腐植の可能性!~植物に対するメリット~ 」も併せてご覧ください。)

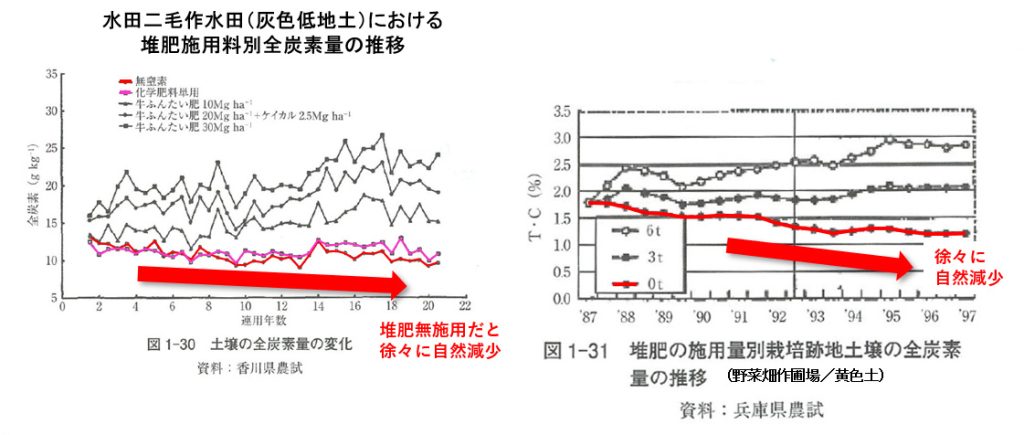

腐植は“放っておくと減る” 維持には有機物の補給が必須

ところで、土壌中の腐植は放っておくとどんどん減っていくことをご存じでしょうか。実験データによると、堆肥を入れない(化学肥料のみの)圃場は時間経過とともに広い意味の腐植(≒全炭素※注)が確実に減少しています。腐植は自然減少していくのです。

※(注)土壌の腐植含量(広い意味の腐植)を測定する際、一般的には全炭素を測定した値から計算して求める方法が普及しています。これは、土壌中の炭素の量と腐植含量には強い相関がある(つまり、炭素が多いと腐植も相応に多いと考えて良い)ことによります。

一般的に腐植を維持するには10aあたり堆肥2tほどが必要だと言われています。

しかし現実問題として、コストが高い、施用するのに手間がかかる、すぐに効果が出るわけではないから後回しになっている、などなどの理由で「堆肥が必要なのを知ってはいるが、使えていない」という方も多いのではないでしょうか。

その結果として、気づいた時には生育不良、収量・品質が低下している圃場も多いです。新潟県でキュウリの生育が悪いハウスを診断した事例では、生育・収量の悪い圃場では腐植含量が2%未満とかなり低くなっていました。

逆に言えば、そこを改善すればリターンが大きい可能性が高く、圃場の腐植含量を測定するメリットは大きいと思います。ご興味のある方は、いちど土壌分析されることをお勧めいたします。

腐植含量の“適正値”は作物・土の種類によって異なる

腐植含量の適正値は土質によって異なります。

畑作・ハウスなどの場合、一般的な目安は以下のとおりです。(※「広い意味の腐植」です。)

●黒ボク土・・・6%以上

●非黒ボク土・・・4%以上

少なくともこの水準は維持する必要があるでしょう。

ただし、腐植含量が高いほど良いというわけではありません。例えば、果樹の場合、腐植含量が高すぎると品質(糖度)・収量が低下する場合がありますし、コメの場合も腐植が高すぎると倒伏や食味・収量の低下を招くことがあります。

このように、腐植の適正値は産地の自然条件や作型などによって異なります。同じ産地・エリアのなかで“調子の良い圃場”の数値を基準にするのが安全かと思います。そのためには、自分の農地だけでなく、近隣の分析値も参考にすると良いでしょう。

腐植含量維持のために、その圃場に合った目標値を決め、それに向けてコツコツと有機物(堆肥・土壌改良材等)の施用を継続していただきたいと思います。

弊社の土壌改良材では「スーパー越の有機®-2号」や「有機王®」が長期的な腐植の補給に適していると思います。

また、水溶性腐植酸のキレート効果でリン酸等の肥料の効果を高め、植物の健全な成育を促す資材「アクアフミンリキッド」シリーズもあります。ぜひお試しいただきたいです。

株式会社ホーネンアグリ 坂野(土壌医)